01 流派概述

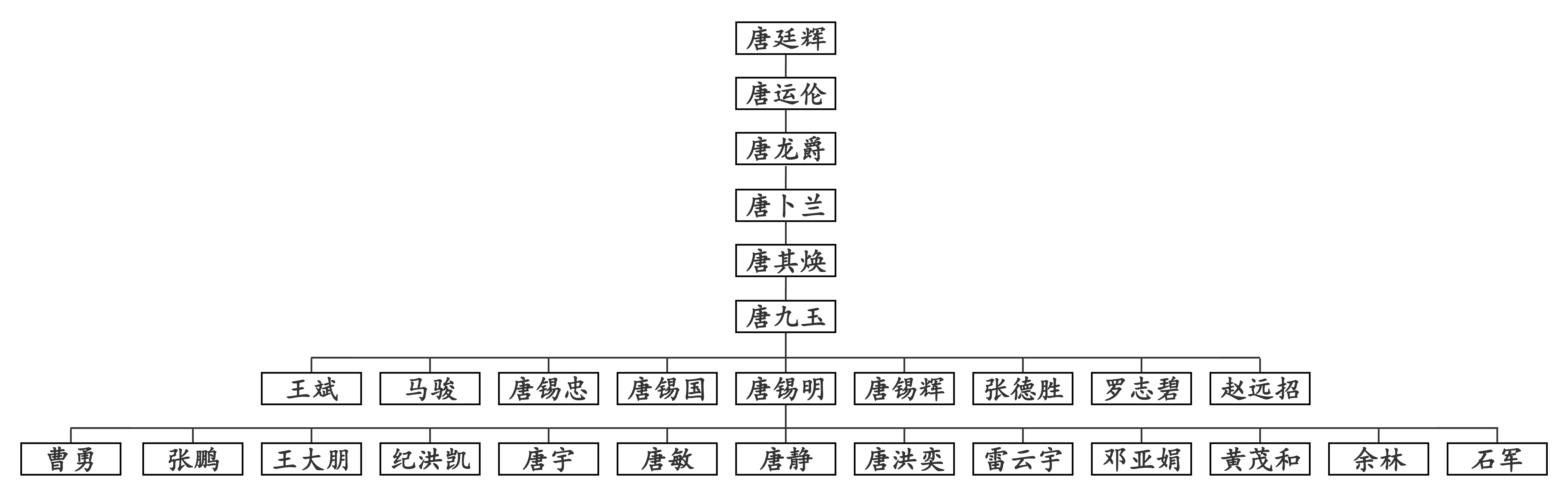

明末清初,湖广唐姓分支入川居巴中,世代习武养生。伤科鼻祖廷辉,善用家传正骨治伤。其后子承父业,悬壶问世,运伦、龙爵、卜兰(又名唐烈五)、其焕、九玉、锡明为第二至第七代传人,第八代传承人达13名居多,一脉相承,医道八世不衰,渐成以手法正骨、中草药疗伤、功法养生为一体的骨伤科体系。

02 流派介绍

巴中唐氏骨伤科,当地人称“唐骨科”或“唐骨头”,包括骨伤、筋伤、骨病、创伤等内容,治伤与养生相结合、技法与药物相支配,吸取了民间正骨、推拿按摩、熏洗、火罐等传统疗法和现代骨科技术,中西融合,自成一派。

巴中唐氏骨伤科创始人唐廷辉先生兼收并蓄各派武学和跌打损伤疗法,练就道家养生功,善于手法正骨、验方治伤,其养生功法及接骨治伤之法传与其子唐运伦并立下“传男不传女,传内不传外,单传一人”的家训。第六代继承人唐九玉先生始打破家传“陋习”,第七代继承人达9人且在继承人中且出现了外姓。第七代流派脉络嫡传继承人唐锡明先生为当地当代颇具影响力的知名医学家,潜心研究总结和发扬光大家传骨伤理论学术思想,创建了巴中骨科医院,广施仁术仁爱,惠济病患,将唐氏骨伤科精髓进一步升华、弘扬和发展。

巴中唐氏骨伤科秉承家学,“薪火”相传,博采众长,不断发展完善。廷辉、运伦、龙爵以功法养生、手法正骨、验方治伤为主,唐氏骨伤科学术思想显露雏形。卜兰、其焕引入气血筋骨、三期异法、病有三因思想,自制鲜草药外敷外治,唐氏骨伤科学术思想得以发展。九玉精读《医宗金鉴·正骨手法要旨》等,设立“九玉骨伤科”诊所,广授唐氏骨伤科理论技术于外姓,唐氏骨伤科规模传承发展。锡明上探典籍之奥妙,博采诸家之长,穷心骨伤学,兼收并蓄各派思想与技法,推演唐氏正骨十二法,融入局部与整体、动与静、内与外、康复与养生理论,升华弘扬了唐氏骨伤科学术思想,创建了巴中骨科医院,唐氏骨伤科理论与技术得以惠及病患。锡国等借鉴现代医学设备与技术,按生物力学正骨复位,采用固定器械治骨疗伤,进一步拓展了唐氏骨伤科理论。

03 流派名师

唐廷辉(1838.10~1907.3),川北道保宁府巴州人(今四川巴中市),巴中唐氏骨伤科创始人,留下了许多验方手迹,为“功法养生、手法正骨、验方治伤”的唐氏骨伤科学术思想雏形及一脉相传途径贡献了毕生精力。唐廷辉先生好武功,喜读医书,遍访民间拳师和接骨治伤医生,兼收并蓄各派武学和跌打损伤疗法,练就道家养生功,善于手法正骨、验方治伤,其养生功法及接骨治伤之法传与其子唐运伦并立下“传男不传女,传内不传外,单传一人”的家训。

唐九玉(1935.3~1991.2),男,四川巴中县石庙乡人(今四川巴中市光辉乡),巴中唐氏骨伤科第六代传人,巴中知名民间骨伤科医家,曾任巴中县石庙乡医院副院长职务。九玉天资聪颖,三岁入私塾,读诗书,知礼仪,明事理。七岁始案牍侍父“读”骨伤科“典籍”,九岁随父走“江湖”观摩治骨疗伤、远涉深山旷野采集跌打损伤草药,辅助配制跌打损伤中草药散剂、搽剂、酊剂、洗液、膏药,耳濡目染唐氏骨伤科技术精要,历经父亲言传身教,深谙治骨疗伤精髓,存父烈五《医传秘授》手记,尽得唐氏骨伤科理论与技术真传。1955年,子承父业,在石庙乡宋兴村唐家湾唐家院子设“九玉骨伤科”诊所,告别“走江湖”营生,遍施仁术,医技医德盛名远播。1962年,九玉先生被巴中县石庙乡医院聘请专事骨伤疾病治疗临床工作。此次聘请让九玉先生眼界大开,思想解放,决然打破家传“陋习”,广授唐氏骨伤科理论与技术,其弟子达九人。1991年2月,唐九玉先生在出诊中不幸遭遇车祸辞世,享年56岁。为丰富唐氏骨伤科理论,九玉先生精读《医宗金鉴·正骨手法要旨》、《伤科汇纂》、《救伤秘旨》、《洞天奥旨》等典籍,遍访名医宿儒,搜求民间治骨疗伤验方,学习外科无菌技术,改良唐氏手法正骨术与小夹板外固定技术,自制鲜草药“接骨连皮”,破除陋习传承技艺,为唐氏骨伤科的发展和传承做出了巨大贡献。其学术思想主张气血筋骨并重、三期异法、正骨技法与小夹板外固定同中草药互为支配、康复医患互动。其逐步复位“接骨连皮”之技闻名乡野。其创鲜草药外敷外治疗效独特,至今仍使用广泛。其性耿直豪爽,正直善良,悯恤病患。其名妇孺皆知,家喻户晓。

04 学术特色

巴中唐氏骨伤科,根基源于民间养生治伤,以气血筋骨并重、内外兼治、调治兼顾、手法正骨、小夹板外固定、中草药疗伤、功法康复养生为精髓。谈医用药,主张病有三因,正骨治伤局部与整体关联,重在恢复功能;治则动静结合,三期异法,正骨固定与药物并用,康复与养生相滋生;正骨顺势利导,机触于表,法生于手,手随心动,辨病施术;中草药内服外治三期有别,散剂、酊剂、洗液、膏药,辩证施治;功能康复,护元养生,辨证调护,功法各异。

05 传承发展

巴中唐氏骨伤科学术思想和技艺,历经七代传承,历久弥新,家学后继有人,成就了颇有影响力的专科医院、重点专科和当代医家。

巴中骨科医院 由唐锡明先生1998年3月创建,其前身为“巴中地区骨伤专科医院”,医院在2022年6月已建成三级乙等专科医院等级,骨伤科列入四川省第二批“十二五”重点中医专科项目建设,筋伤科、上下肢创伤科、骨伤科、康复科建成市级重点中医专科,医院获市科技进步奖二项。在唐氏骨伤科理论指导下,研制出舒筋活血、散瘀止痛、接骨续筋、祛风除湿、通络止痛、活血化瘀、消肿止痛、调补肝肾等洗液、散剂、搽剂63种,拟定骨伤科协定中药处方15个,唐氏骨伤科理论与技术在医院实施的14个常见病及优势病种中医诊疗方案、5个临床路径、14个中医特色护理常规、33项中医医疗技术项目、7项中医护理技术项目中广泛体现。

唐锡明 男,生于1956年3月,四川省第三批名中医、巴中市首界十大名中医,享受巴中市人民政府特殊津贴。唐锡明先生14岁随父悬壶问世,研习唐氏骨伤科理论与技术,长于唐氏正骨手法整复骨折与脱位、小夹板外固定,内服外敷、涂、搽、熏、洗中草药治疗骨断筋伤、关节脱位。唐锡明先生上探骨伤科典籍之奥妙,博采诸家之长,兼收并蓄各派正骨术,根据生物力学及解剖学原理,借力借势,融入点穴按摩、拨络弹筋、理筋分筋,发展唐氏正骨手法至十二法。主张洞悉人体解剖,知晓骨骼经络形态功能,气血筋骨并治,解救功能,中医辨症,西医辨病,辩证精当,正骨机触于表,法生于手,手随心动。研制舒筋活血、散瘀止痛、接骨续筋、祛风除湿、通络止痛、活血化瘀、消肿止痛、调补肝肾等洗液、散剂、搽剂63种,拟定骨伤科协定中药处方15个,撰写学术论文41 篇,获市科技进步三等奖二项,整理了《唐氏骨伤处方集》、《唐氏骨伤科》手稿。1998年,唐锡明先生创建了巴中骨科医院,以“良医济世”为勉,传承唐氏骨伤科理论与技术,济世救民,医院已建成三级乙等中医骨伤医院等级,骨伤科列入四川省第二批“十二五”重点中医专科项目建设。唐锡明先生秉性豁达谦逊,德艺双馨,业绩载入《中国当代名医名药大典》、《中国名医一万家》、《中国专家大辞典》,荣获2000世界千年名医荣誉并获勋章一枚。

唐锡国 生于1971年9月,汉族,四川巴中人,大学文化,四川省第十四届人大代表,巴中市第四届、第五届人大代表,巴中市第五届人民代表大会常务委员会委员,市医药卫生支部主委,农工民主党巴中市委会委员,主任医师,中华医学会会员,四川省国际医学交流促进会骨科科技创新与转化专业委员会委员,四川省医师协会第一届骨科医师分会科技创新与转化学组委员,中华医学会会员,四川省医学会骨科专业委员会肿瘤学组委员,四川省医院协会社会办医分会骨科专业委员会骨病骨肿瘤专委会副主任委员、骨病肿瘤学组秘书长,巴中市中医骨科医疗质量控制中心副主任,巴中市医学会骨科专业委员会副主任委员,巴中市民营医疗机构协会副秘书长,“巴山名医”管理者,巴中唐氏骨伤流派第七代继承人,现任巴中骨科医院副院长、骨科主任。

其他链接:

巴中唐氏骨伤流派已成为巴中突出骨伤流派,其学术思想及代表性传承人载入由四川省中医药管理局杨殿兴、田兴军主编、中国中医药出版社出版《川派中医药源流与发展》第十章“骨科(推拿)学派”。

《川派中医药源流与发展》以四川籍有影响的历史医家和著作为线索,编写有代表性有影响力的四川中医药流派,理清历史源流和传承脉络,突出地方中医药学术特点,认祖归宗,发扬传统,正本清源,继承创新,唱响川派中医,使四川中医药继承不泥古、发扬不离宗,源远流长,持续发展。

全书将分为上下两编,共约60~80万字,上编为“概论”,下编为“各论”。各论分为针灸学科、妇产学科、骨伤(包括推拿)学科、眼科、耳鼻喉科、疡科(皮肤科)、儿科、痔瘘(肛肠)科、外感学科、内伤杂病学科、养生学科、中药学科、中西医结合学科、南派藏医、男科等15个学科。全书要求文字简练,通俗易懂,图文并茂,具有知识性、普及性、趣味性、可读性和观赏性。

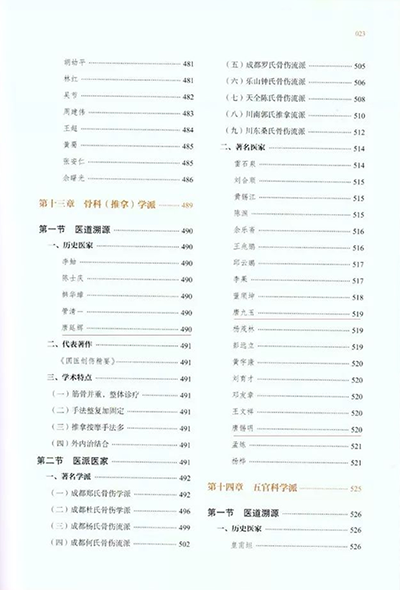

“骨科(推拿)学派”四川草药医多师学相承,口耳相传。由于一二个技法、秘方验方往往是其安家立命之本,故比较保守,决不轻易示人。兼之草药医多出身贫苦,文化水平不高,其成功经验多口传心授,多不作文字记载和交流,川派关于骨伤科的医药医理专书所存甚少,但是从地方志所记载的相关医案中我们可以窥其思想一二。四川自古险峻,武术戏曲奇人居,且为中药之库,川派中医骨科推拿常手法与内外用药兼重,各派自有专长,膏丹丸散、理法方药、正骨推拿手法技巧各具特色。

经各地推荐,收列川派中医骨科(推拿)21个派别,分布川内东西南北。其中成都市区6个;金堂1个;峨眉1个;乐山1个;德阳广汉1个,什邡1个;绵阳市区2个;泸州1个;南充1个;凉山西昌1个;雅安市区1个,天全1个;巴中1个;源于四川,现属重庆市区1个、重庆市开县1个。成都杜氏骨科学派、成都杨氏骨科学派、成都罗氏骨科流派、峨眉伤科流派、成都金堂黄氏骨科流派、峨眉山刘氏骨科流派、德阳广汉余氏骨科流派、德阳什邡陈氏骨科流派、绵阳李氏骨科流派、绵阳邱氏骨科流派、乐山钟氏骨科流派、泸州王氏骨科流派、南充董氏骨科流派、西昌王氏骨科流派、川南郭氏骨科流派(已迁移传至重庆市)、川东开县桑氏骨科流派(现属重庆市)等16个流派源自巴蜀本土,占76.19%。成都郑氏骨科学派、成都何氏骨科学派、雅安杨氏骨科流派、雅安天全陈氏骨科流派、巴中唐氏骨科流派等5个源自外域迁徙,占23.81%。